回归不连续性设计分析#

准实验 涉及实验干预和定量测量。然而,准实验不 涉及将单元(例如细胞、人、公司、学校、州)随机分配到测试组或对照组。当提出因果关系主张时,这种无法进行随机分配的情况会带来问题,因为它使得更难以论证对照组和测试组之间的任何差异是由于干预措施造成的,而不是由于混淆因素造成的。

回归不连续性设计 是一种特殊的准实验设计形式。它由对照组和测试组组成,但单元分配到条件是根据阈值标准选择的,而不是随机的。

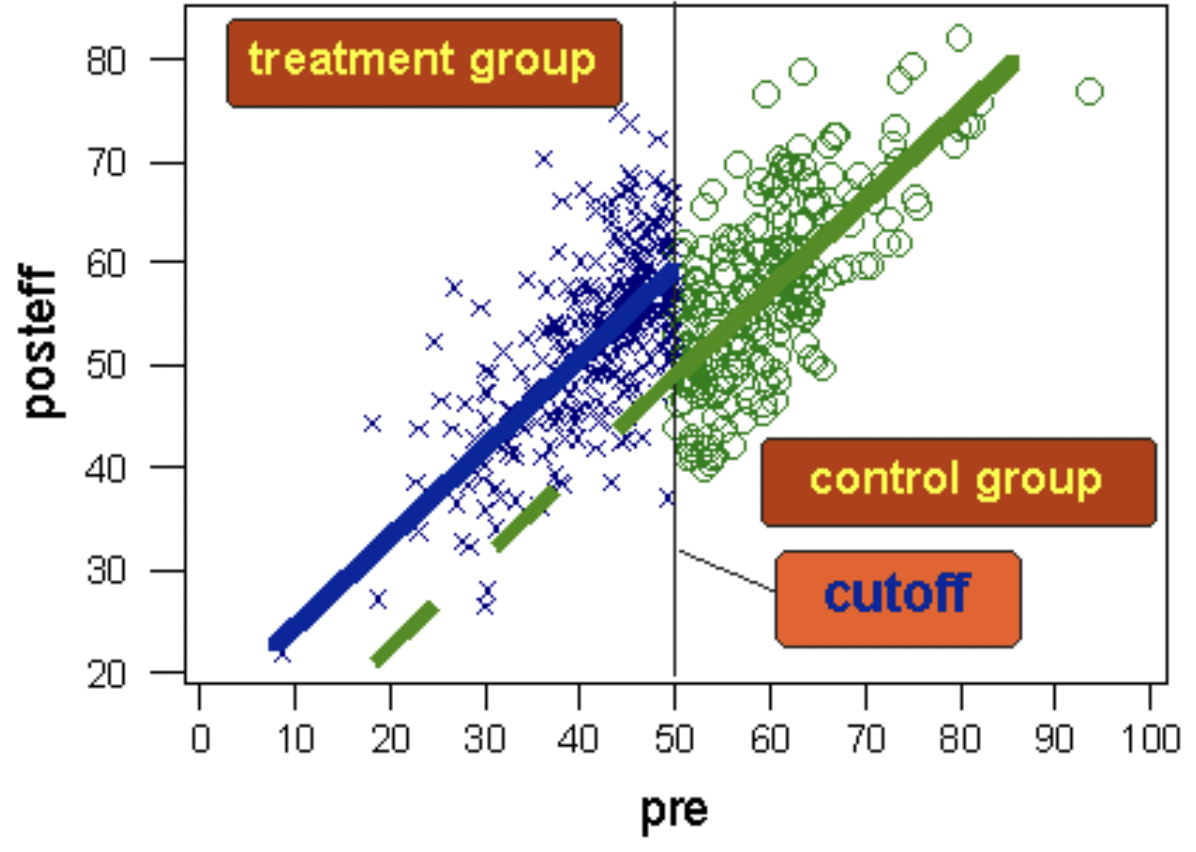

回归不连续性设计的示意图。 绿色虚线显示了如果测试组未接受治疗,我们预期测试组的后测分数所处的位置。 图像取自 https://conjointly.com/kb/regression-discontinuity-design/。#

得分非常低的单元可能在某些维度上与得分非常高的单元存在系统性差异。 例如,如果我们查看得分最高和得分最低的学生,那么很可能存在混淆变量。 高分学生可能比低分学生来自更优越的背景。

如果我们对得分在后一半的学生进行额外辅导(我们的实验干预),那么我们可以很容易地想象,测试组和对照组之间在某些特权衡量标准上存在巨大差异。 乍一看,这似乎使回归不连续性设计毫无用处——随机分配的全部意义在于减少或消除对照组和测试组之间的系统偏差。 但是使用阈值似乎会最大限度地扩大组间混淆变量的差异。 这难道不是一件奇怪的事情吗?

然而,关键在于,得分刚好低于和刚好高于阈值的学生,在特权程度上发生系统性差异的可能性要小得多。 因此,如果 我们发现证据表明,刚好高于和刚好低于阈值的学生的后测分数存在有意义的不连续性,那么干预(根据阈值标准应用)更有可能是因果关系的原因。

生成模拟数据#

请注意,这里我们假设测量噪声可忽略不计/为零,但真实值从前测到后测存在一些变异性。 可以考虑前测和后测结果的测量噪声,但我们不在本笔记本中讨论这个问题。

显示代码单元格源

# define true parameters

threshold = 0.0

treatment_effect = 0.7

N = 1000

sd = 0.3 # represents change between pre and post test with zero measurement error

# No measurement error, but random change from pre to post

df = (

pd.DataFrame.from_dict({"x": rng.normal(size=N)})

.assign(treated=lambda x: x.x < threshold)

.assign(y=lambda x: x.x + rng.normal(loc=0, scale=sd, size=N) + treatment_effect * x.treated)

)

df

| x | 已治疗 | y | |

|---|---|---|---|

| 0 | -0.989121 | 真 | 0.050794 |

| 1 | -0.367787 | 真 | -0.181418 |

| 2 | 1.287925 | 假 | 1.345912 |

| 3 | 0.193974 | 假 | 0.430915 |

| 4 | 0.920231 | 假 | 1.229825 |

| ... | ... | ... | ... |

| 995 | -1.246726 | 真 | -0.819665 |

| 996 | 0.090428 | 假 | 0.006909 |

| 997 | 0.370658 | 假 | -0.027703 |

| 998 | -1.063268 | 真 | 0.008132 |

| 999 | 0.239116 | 假 | 0.604780 |

1000 行 × 3 列

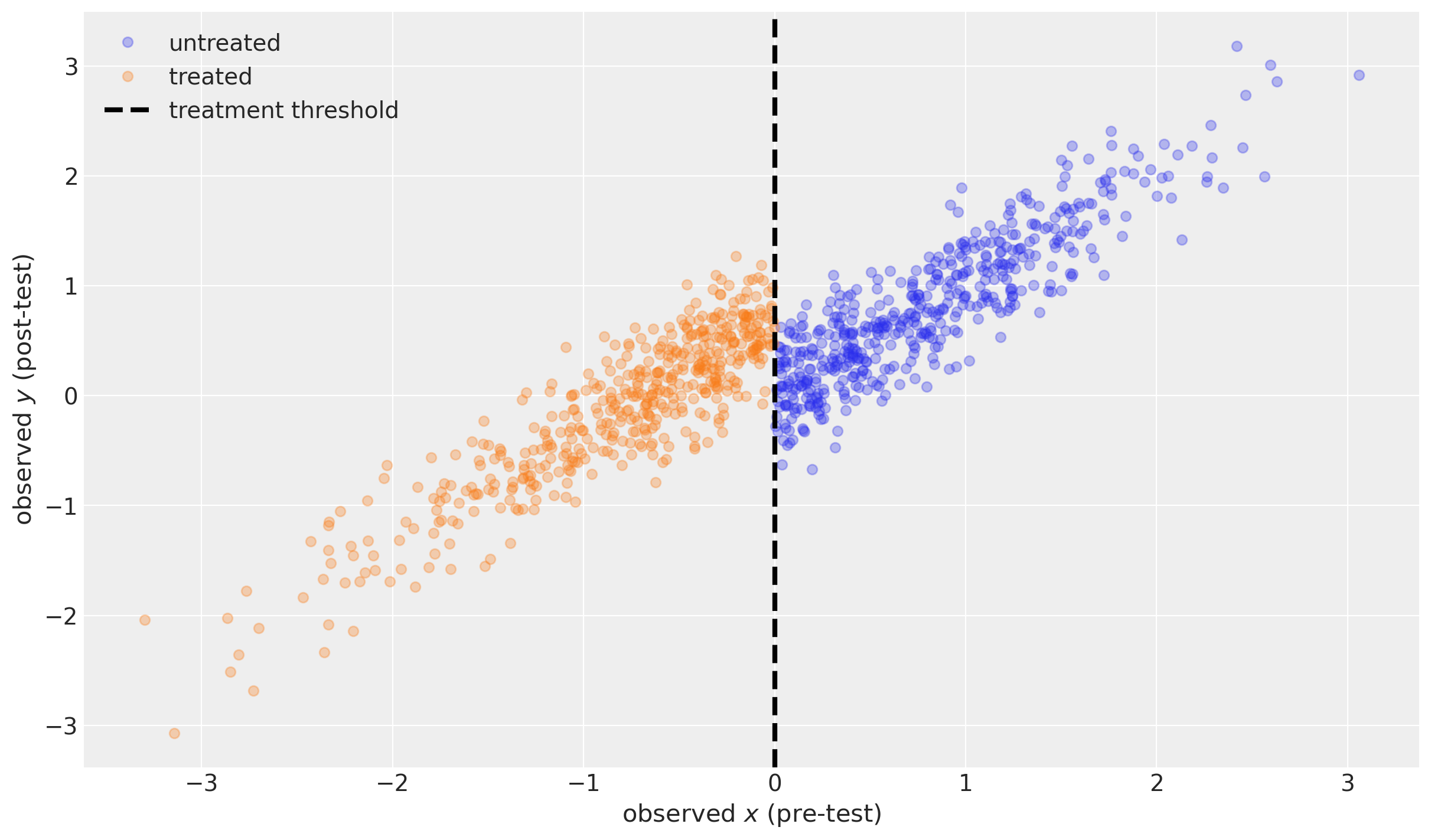

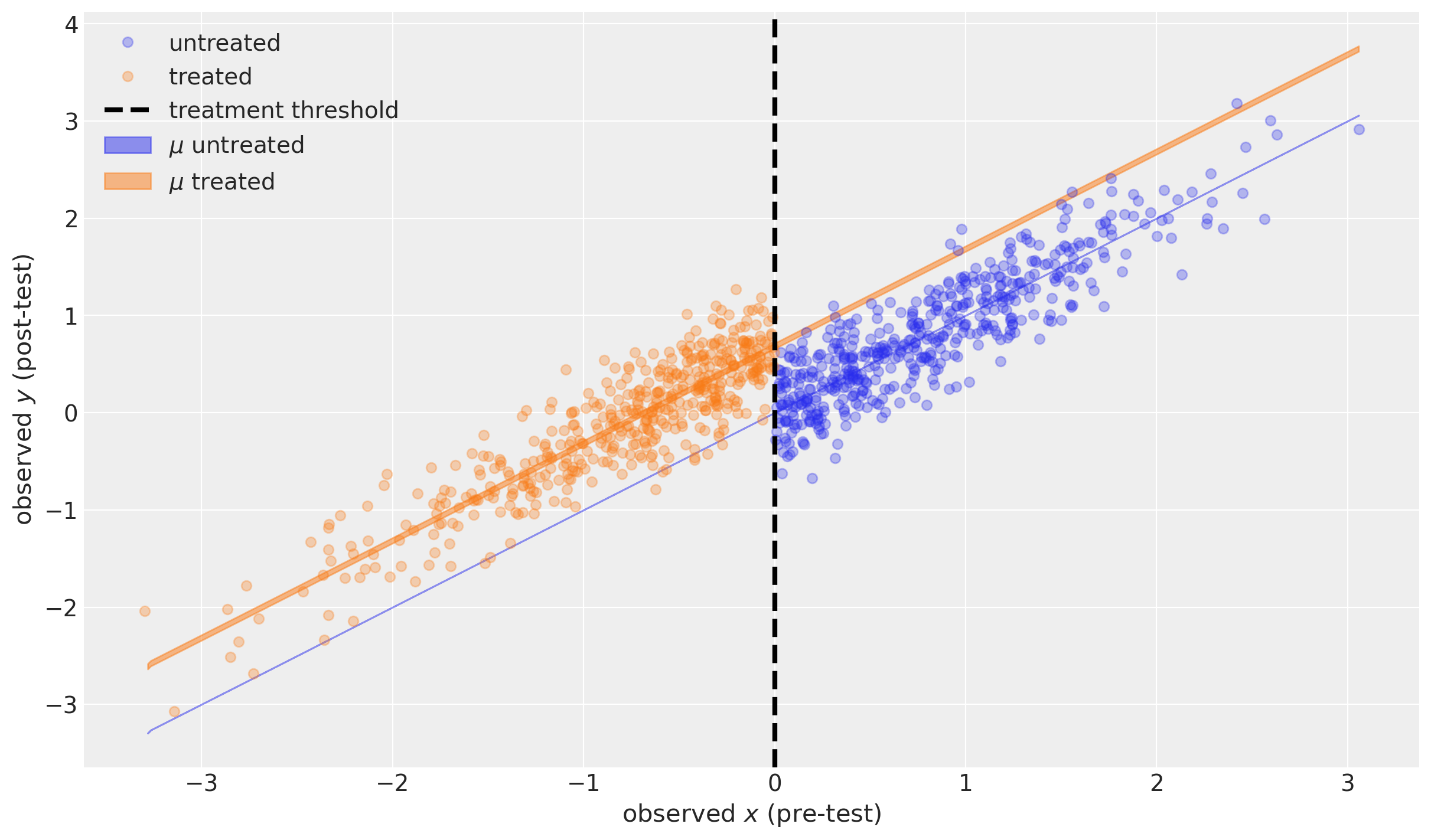

显示代码单元格源

def plot_data(df):

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 7))

ax.plot(df.x[~df.treated], df.y[~df.treated], "o", alpha=0.3, label="untreated")

ax.plot(df.x[df.treated], df.y[df.treated], "o", alpha=0.3, label="treated")

ax.axvline(x=threshold, color="k", ls="--", lw=3, label="treatment threshold")

ax.set(xlabel=r"observed $x$ (pre-test)", ylabel=r"observed $y$ (post-test)")

ax.legend()

return ax

plot_data(df);

推断#

with model:

idata = pm.sample(random_seed=RANDOM_SEED)

Auto-assigning NUTS sampler...

Initializing NUTS using jitter+adapt_diag...

Multiprocess sampling (4 chains in 4 jobs)

NUTS: [sigma, effect]

Sampling 4 chains for 1_000 tune and 1_000 draw iterations (4_000 + 4_000 draws total) took 1 seconds.

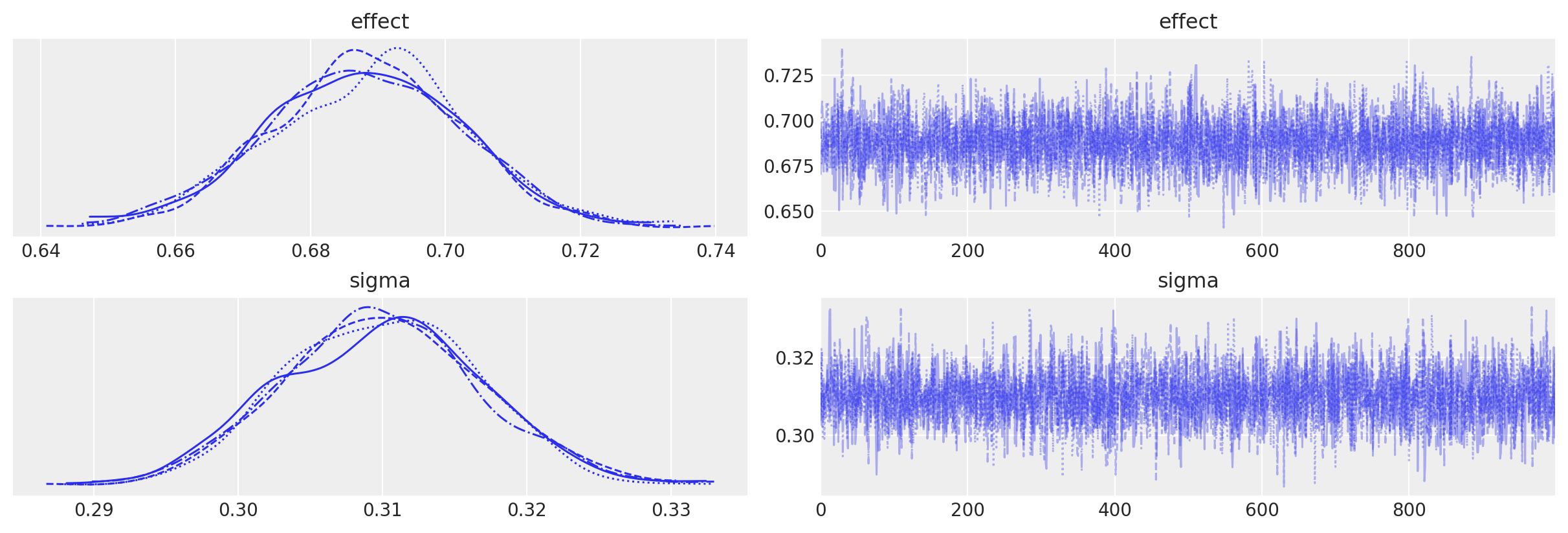

我们可以看到,我们没有收到采样警告,并且绘制 MCMC 轨迹图显示没有问题。

az.plot_trace(idata, var_names=["effect", "sigma"]);

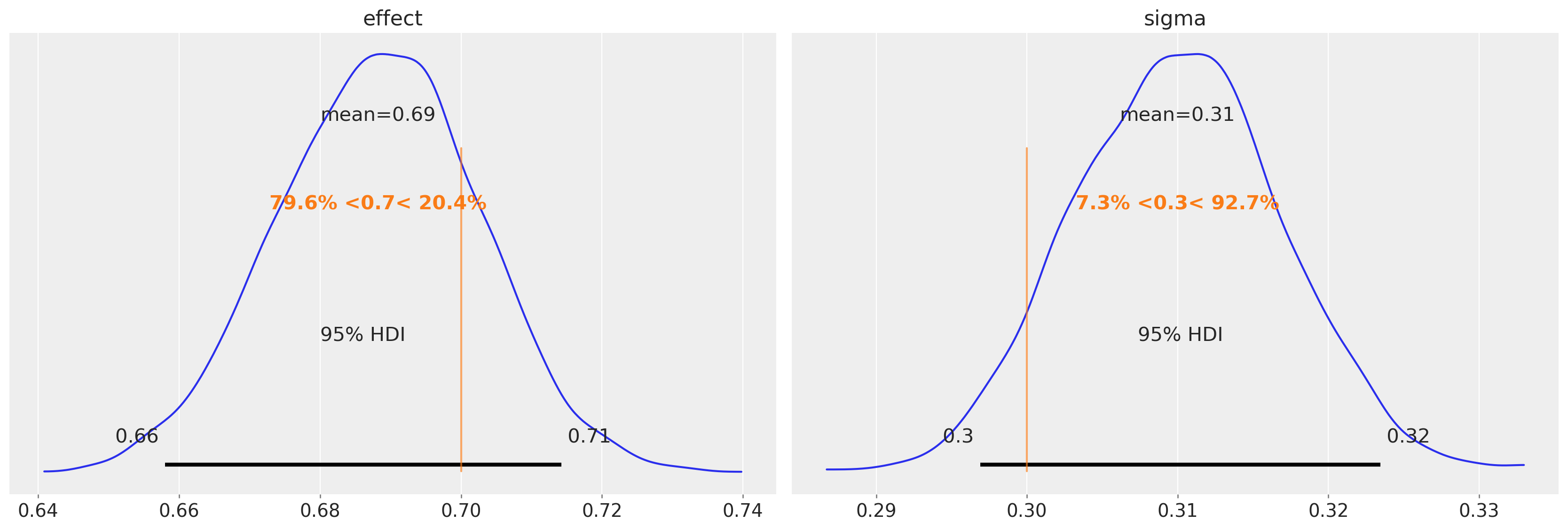

我们还可以看到,我们能够准确地恢复真实的不连续性幅度(左图)以及单位在前测和后测之间变化的标准差(右图)。

az.plot_posterior(

idata, var_names=["effect", "sigma"], ref_val=[treatment_effect, sd], hdi_prob=0.95

);

最重要的是 effect 参数的后验分布。 我们可以使用它来判断效果的强度(例如,通过 95% 可信区间)或效果的存在/不存在(例如,通过贝叶斯因子或 ROPE)。

反事实问题#

我们可以使用后验预测来询问,如果我们

没有单元接受治疗(蓝色阴影区域,非常窄)

所有单元都接受了治疗(橙色阴影区域)。

技术说明: 形式上,我们正在进行 y 的后验预测。 多次使用不同的随机种子运行 pm.sample_posterior_predictive 将导致每次 y 的新的和不同的样本。 但是,对于 mu 而言,情况并非如此(我们没有正式进行后验预测)。 这是因为 mu 是一个确定性函数(mu = x + delta*treated),因此对于我们已经获得的 delta 的后验样本,mu 的值将完全由 x 和 treated 数据的值确定)。

# MODEL EXPECTATION WITHOUT TREATMENT ------------------------------------

# probe data

_x = np.linspace(np.min(df.x), np.max(df.x), 500)

_treated = np.zeros(_x.shape)

# posterior prediction (see technical note above)

with model:

pm.set_data({"x": _x, "treated": _treated})

ppc = pm.sample_posterior_predictive(idata, var_names=["mu", "y"])

# plotting

ax = plot_data(df)

az.plot_hdi(

_x,

ppc.posterior_predictive["mu"],

color="C0",

hdi_prob=0.95,

ax=ax,

fill_kwargs={"label": r"$\mu$ untreated"},

)

# MODEL EXPECTATION WITH TREATMENT ---------------------------------------

# probe data

_x = np.linspace(np.min(df.x), np.max(df.x), 500)

_treated = np.ones(_x.shape)

# posterior prediction (see technical note above)

with model:

pm.set_data({"x": _x, "treated": _treated})

ppc = pm.sample_posterior_predictive(idata, var_names=["mu", "y"])

# plotting

az.plot_hdi(

_x,

ppc.posterior_predictive["mu"],

color="C1",

hdi_prob=0.95,

ax=ax,

fill_kwargs={"label": r"$\mu$ treated"},

)

ax.legend()

Sampling: [y]

Sampling: [y]

<matplotlib.legend.Legend at 0x12ff8bfd0>

蓝色阴影区域显示了在没有治疗的情况下,一系列可能的前测指标的后测测量预期值的 95% 可信区域。 这实际上是无限窄的,因为这个特定模型假设 \(\mu=x\)(见上文)。

橙色阴影区域显示了在治疗情况下,一系列可能的前测指标的后测测量预期值的 95% 可信区域。

两者实际上都是反事实推断的非常有趣的例子。 我们没有观察到任何阈值以下的未治疗单元,也没有观察到任何阈值以上的已治疗单元。 但是,假设我们的模型是对现实的良好描述,我们可以提出反事实问题“如果阈值以上的单元接受治疗会怎样?”以及“如果阈值以下的单元接受治疗会怎样?”

总结#

在本笔记本中,我们仅触及了如何分析来自回归不连续性设计的数据的表面。 可以说,我们将重点限制在几乎最简单的情况下,以便我们可以专注于允许提出因果关系主张的方法的核心属性。

水印#

%load_ext watermark

%watermark -n -u -v -iv -w -p pytensor,aeppl,xarray

Last updated: Wed Feb 01 2023

Python implementation: CPython

Python version : 3.11.0

IPython version : 8.9.0

pytensor: 2.8.11

aeppl : not installed

xarray : 2023.1.0

arviz : 0.14.0

pandas : 1.5.3

pymc : 5.0.1

matplotlib: 3.6.3

numpy : 1.24.1

Watermark: 2.3.1

许可声明#

本示例库中的所有笔记本均根据 MIT 许可证 提供,该许可证允许修改和再分发用于任何用途,前提是保留版权和许可声明。

引用 PyMC 示例#

要引用本笔记本,请使用 Zenodo 为 pymc-examples 存储库提供的 DOI。

重要提示

许多笔记本都改编自其他来源:博客、书籍…… 在这种情况下,您也应该引用原始来源。

另请记住引用您的代码使用的相关库。

这是一个 bibtex 中的引用模板

@incollection{citekey,

author = "<notebook authors, see above>",

title = "<notebook title>",

editor = "PyMC Team",

booktitle = "PyMC examples",

doi = "10.5281/zenodo.5654871"

}

渲染后可能看起来像